ウェビナー開催レポ:「DXと人材教育のズレ」を越える!組織文化・地域性にフィットする変革のリアル

目次

DXを推進したいのに、なかなか変えられない——。

そんな“理想と現実のギャップ”に直面している企業は少なくありません。

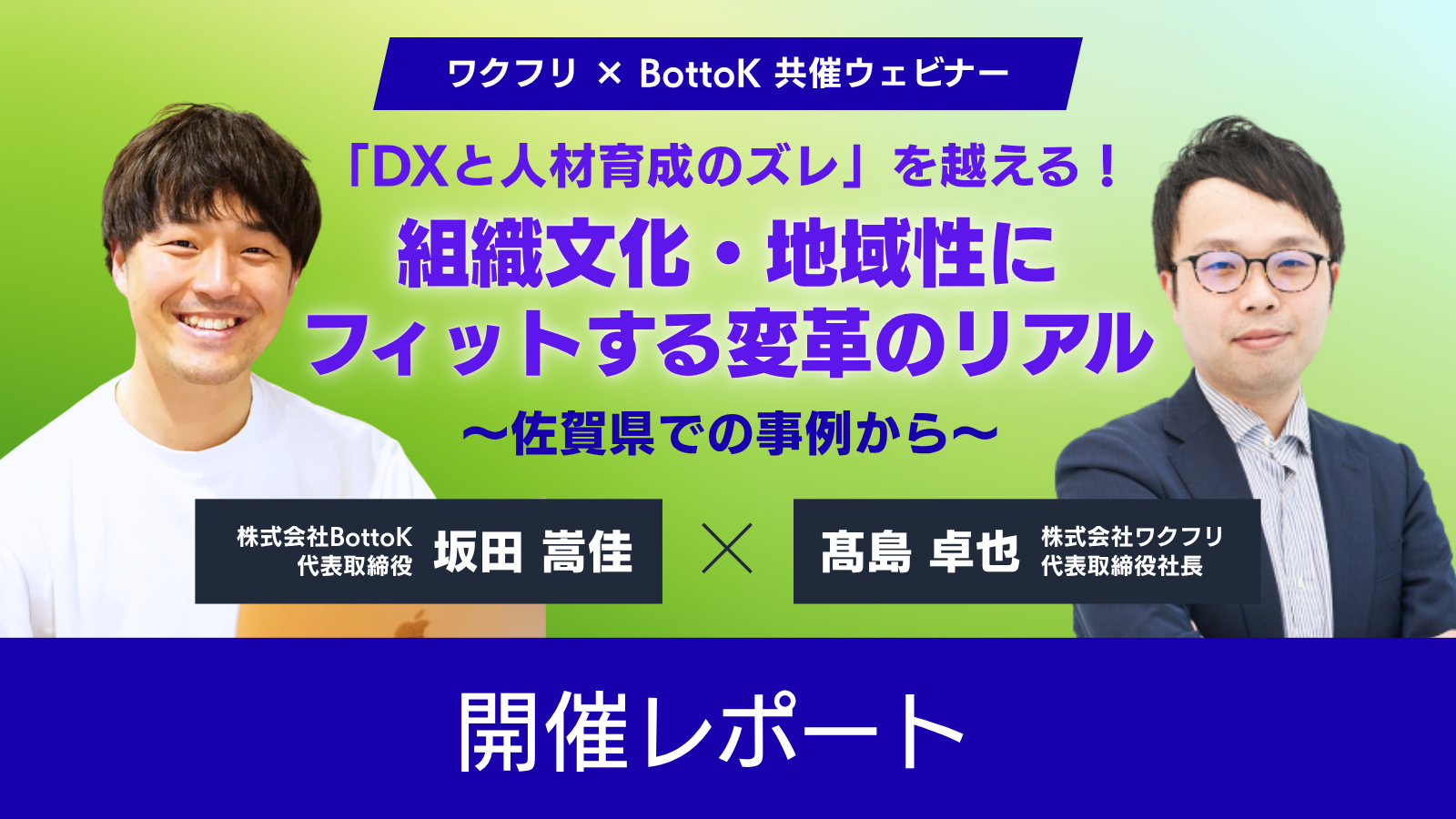

9月3日(水)に開催したウェビナー「DXと人材育成のズレを越える! 組織文化・地域性にフィットする変革のリアル」では、株式会社BottoK 代表取締役・坂田さんと弊社代表・髙島が対談し、組織文化や地域性を踏まえた実践的な変革アプローチについて意見を交わしました。

本記事では、その内容をコラム形式でレポートします。

「自社に合ったDXの進め方を知りたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

登壇者紹介

株式会社BottoK 代表取締役

坂田 嵩佳

新卒入社したトーマツグループから一貫して人事・組織コンサルに従事し、2021年に地元九州で同社を創業。

地方企業のDXや人材・組織変革を支援する。

株式会社ワクフリ 代表取締役社長

髙島 卓也

九州の大手税理士法人や事業再生コンサル企業を経て、同社を創業。

現場の実務に寄り添った改善提案を強みとし、全国の中小企業の実務変革と成長を支えている。

変革における、大都市と地方のタイムラグ

髙島:

まずはじめに、「大都市と地方の”違い”と”共通項”は?」というテーマから話していきたいと思います。

大都市と言っても、私たちの拠点である九州で言うと、福岡と佐賀といった違いから話しても良さそうですね。坂田さんが現在拠点としている佐賀県について、福岡や他の大都市と比べて違いはありますか?

坂田:

佐賀県以外にも、これまで関わらせていただいた、高知、香川、愛媛、岡山、佐賀、福岡、長崎などまで含めて見てみると、大きく福岡とその他でかなり違うと思います。

まず人材育成でいうと、教育に対する考え方や動機付けの観点で大きな違いを感じます。時流に対するテーマを取り扱ったとしても、その後、実務として落とし込んで自分たちで実行できるかと言う点に関しても、大都市と地方では差を感じます。

髙島:

そもそも、情報の速さがまず違いますよね。DXが盛んに言われ出して、その次に人的資本経営という言葉も出てきて、次々と新しい流れが生まれていますが、その情報が出どころは都市部です。そこから徐々に地方に伝わるので、同じタイミングでDXと言っても、意味合いが食い違うこともあります。

坂田:

まさに、DXという言葉は、地方ではいまだにデジタル化、デジタイゼーション、デジタライゼーションの文脈が強い。データ化自体がされていなくて、スタート地点に差が付いている感じですね。

髙島:

ぶつかる課題自体は同じなのに、地方にはタイムラインがズレてやってくる感覚ですね。

坂田:

コロナ禍を経て多少タイムラグが縮まった実感もありますが、まだまだズレはありますよね。

下請け企業が陥りやすい構造的な課題としての「受け身」姿勢

髙島:

時間軸のズレに加えて、「組織変革や人材変革に業界性や地域性があるか」というテーマにも触れていきたいと思います。

佐賀には製造業が多いですが、私が関わっている長野県も製造業かつ下請け企業が多いんです。最近、下請けの企業さんとやりとりをする中で感じるのが、「受け身」で仕事してきたという点です。

サプライチェーンの仕組みがしっかりと出来上がっていたところに、コロナ禍の急激な環境変化が起こり、仕組みが崩れはじめました。その瞬間に、今までやってきていない「能動的に自分たちで仕事を取りに行く」動きを取らなくてはならない、という難しい課題に直面した企業が多くありました。

地域特性や業界特性で考えていくと、やはり「待ち」の姿勢になってしまう状況が、構造的に発生してきたということを実感していて、「自分たちで動くんだ」というようなマインドやビジネススキルの育成面の重要さを強く感じているところです。

坂田:

まさに、佐賀の製造業さんで、営業のやり方を変えて行かなくてはいけないという課題感から、東京からリモートで営業代行を行う業者に依頼したものの、営業に必要なはずの工場見学や現地理解へのアプローチがないまま、成果にもつながっていない、という話を聞いたばかりです。

髙島:

営業的改革のところで行くと、いままで「待ち」でやってきたけれど、コロナ禍も経て、とうとう自分たちで動かなくてはとなったところで、まともな顧客情報が何もないという課題にぶつかったりしていますね。エクセルでの手入力であったり、営業担当者しか知らないブラックボックス状態であったり。

そこでしっかりシステム化したいということで、kintoneを導入して、最初こそ「なんのためにやるのかわからない」という現場の空気があったりしますが、そのうち予算管理と案件・顧客情報が結びついて、営業会議や経営会議でBIデータとして見えてくると、効果を実感くださります。

坂田:

結局、可視化されてないというのは、相対的な過去対比もそうですし、業界対比など、現在の立ち位置がよくわからないということですからね。

数字面から踏まえたときに「これくらい頑張ろう!」という対比の軸が何もないという状況下で、管理会計から指標を落とすということもやっていないので、現場はよく分からないままということは確かにあります。

中小企業には「画一的な効率化の型にはめるやり方は合わない」

髙島:

ローカライズ視点の重要さについても話していきたいと思っています。

弊社は、ローカライズコンサルティングファームと自称しているのですが、これは、地域特性や経営者の考え、働いてる方々や現場の環境、関係先など、絡み合うすべての要因を理解して、個別に適したやり方で、変革を推進していくべきという考え方を、ローカライズと捉えています。

つまり、地方だからローカルということではないですし「この業種、この業界、この地域だから、これをやったら良い」といったあるべき論や画一的なフレームワークでは変革を推進できないと考えているということですね。

坂田さんはいかがですか?

坂田:

特に、地方といいますか、中小企業では、画一的な効率化の型にはめるやり方が合わない会社が圧倒的に多いので、私たちも、その会社を特性化して、どうしていくかを考えるのが一番だと思っています。

地方の一つの特徴として、規模を問わず、同族経営の会社さんが非常に多いですよね。

事業承継、もしくはオーナー会社と付き合って、次世代に引き継ぐタイミング等で関わらせていただく際に、親族の関係値で組織図が作られてるというケースが多い状態で、同族ならではの強みもありつつ、合理的な判断が難しかったり、ボトルネックが見えてきます。そういった事情を踏まえて改善していかなければ、なかなか進まない。

あとは、先代が培ってきたような、秘伝の○○と言えるような文化や事業は生かしつつ、新しいエッセンスを入れていきたいという会社さんが多い。 短期的な効率や合理的視点だけで考えると価値が見えないかもしれないけれど、それらはむしろ会社の色として残しておくべきところだったりする。組織図にそのローカライズ感を感じることはすごくありますね。

髙島:

そもそも地方企業や中小企業では、コンサルティングが嫌いな会社さんも多いですよね!笑

坂田:

確かに「うちはうちの文化があるから、それを理解してからやってよ」といった声はよく聞きますが、「大事な価値観を見ようとしないまま、上からものを言うだけでは受け入れられない」という気持ちの現れであり、当然のことですよね。「ちゃんと理解してほしい!」という願いにも感じたりして。そして、信頼関係がしっかりと築ければ、「人材周辺のテーマも全部相談したい」と要望いただくこともありますね。

なので、中小企業におけるコンサルティングは、スペシャリストっていうよりも、ジェネラリスト的な立ち位置が求められると強く感じます。

髙島:

少し前まで、スペシャリストで1つのことを極められる人が評価されていた時代でしたが、最近はジェネラリスト視点で、全体を見て推進できる人材が求められる流れがやっと来ていますね。

坂田:

もちろんスペシャリストも素晴らしいし、大事。ただ、中小企業や地方企業に行くと、ジェネラリストがより重要になっている気がしますね。

髙島:

例えば、事業会社では「営業で売上をあげている人が一番偉い」といった、見えやすく、わかりやすいものがどうしても評価されやすいので、ジェネラリストは評価されにくかったのだと思います。ジェネラリストが組織的にきちんと役割として認知され、評価されていく、というところがやっと見直されてきた印象があります。

これから求められるのは、ジェネラリスト的な伴走支援

髙島:

ここからより具体的に、我々が実践している「ローカライズ支援」について深掘りしていきたいと思います。

坂田さんの、クライアントさんに対して譲れないこだわりや、やってきてよかったアプローチなどを共有いただけますか?

坂田:

先ほどの話に繋がりますが、ジェネラリスト的に取り組むことを意識しています。

いまは人材育成・教育をメインで展開しているのですが、それらはあくまで入り口で、様々な付随するステージの支援をしています。

人事領域といっても、人事制度だけ作って終わりではなくて、事業目的を達成するためには、ジェネラリスト的に張りついて関わるべきという考えです。

ただプレーヤーとして採用だけ、人事制度を作るだけ、といった限定的な関わりになってしまうと、それぞれの課題感が接続されなくなってしまうので、我々は人事領域から始めてジェネラリスト的に支援したいというのが、会社の設立の目的の一つでもあります。

髙島:

そうなると、BottoKさんが担っているのは、クライアント企業の人事部長のようなポジションですか?

坂田:

そうですね。人事部長のようなイメージが近いかもしれません。

経営戦略から現場まで、多面的に変化を起こす「実務」改革

髙島:

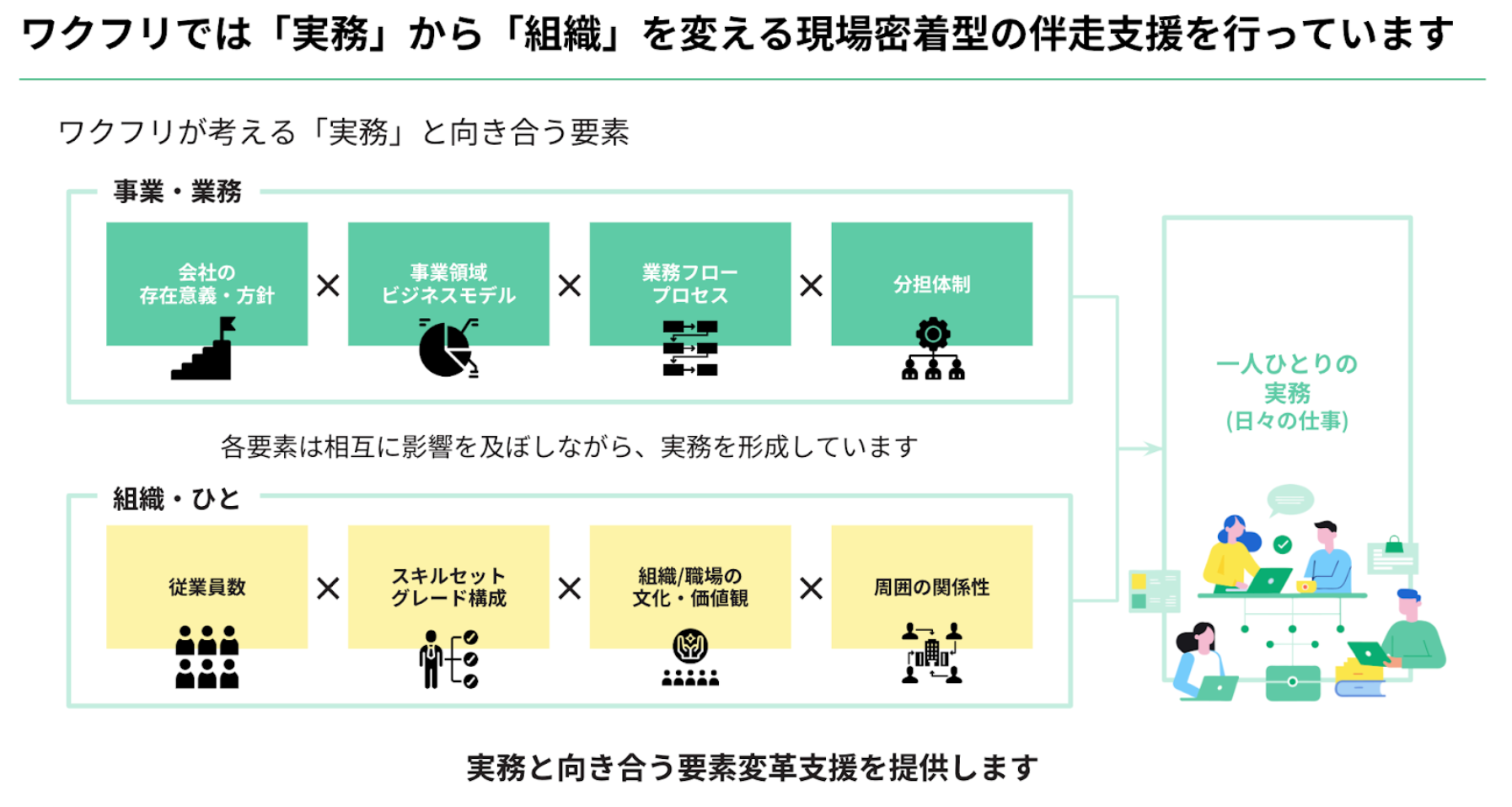

ワクフリについてもお話しさせていただくと、「社会の溝を埋める」をミッションに、組織内に生じる課題を解決し変革を支援する会社です。

例えば「女性がもっと働きやすい環境を」というテーマでは、テレワークや時短勤務の仕組みづくりから一緒に取り組んでいくのですが、特に現場の実務を変えることにこだわっています。

結局のところ、事業方針やビジネスモデル、業務プロセス、体制、スキル、文化、人間関係などはすべて絡み合って毎日の業務につながっているので、現場が変われば会社のミッション達成にもつながります。

よくある相談は「アナログ業務のシステム化」ですが、実は、それを起点に業務フローやスキル、文化、関係性までも変わっていきます。そうやって多面的に変化を起こしていくんです。現場は生き物だからこそ、状況に応じた柔軟なアプローチが必要だと考えています。

ワクフリはローカライズを大切にしていて、業種や規模、会社の歴史や経営者の思い、同族経営の事情まで踏まえて「いまできること」を一緒に模索します。泥臭い取り組みになることも多いですが、中小から大企業まで現場に寄り添い、変革を進めていくのがワクフリのスタンスです。

坂田:

そこまで総合的な支援をされているのはすごいなと思います。

髙島:

多面的にと言いながらすべてをカバーすることは難しいので、BottoKさんのような得意分野を持つ企業と連携しながら支援させていただいています。ただその分野に得意な企業をお繋ぎするだけではなく、一緒にプロジェクトを組んでやっていくということも大事にしていますね。

徹底した「組織理解」からはじまる、地域に根ざすコンサルへ

髙島:

先ほど、地方企業や中小企業においてはコンサル嫌いが多いという話もありましたが、そういったハードルを超えるために意識されている取り組みはありますか?

坂田:

合理的なやり方を押し付けるだけでは機能しないので、組織理解は徹底しています。 「なぜこの組織図になっているのか?」から見ていくと、必ずそこに至るまでの変遷があって、そこを突っ込んで伺うようにしています。 すると意思決定のパターンや、会社のDNAのような譲れない価値観が見えてくるので、それらも踏まえて、何が最適かを検討していきます。

髙島:

私たちも現場実務がなぜいまこうなっているのか、徹底的に理解するところから入っていくのですが、それによりいろんな事情や思いが見えてくる。そのあたりのやり方や姿勢は、BottoKさんとワクフリが似ているところですね。

坂田:

量産的に回す思想でやったら、途端に地方はなじまないと私は思っています。工数の可変度が高いので、例えば当初10の工数で計画していたことも、蓋を開けてみたら15かかることも当たり前にあります。 この可変度を許容できるような、こちら側のマインド醸成と組織として幅を持つことは必要だと思っています。

髙島:

ただ、結果、それが近道になるというような面白さもありますよね。お客様との関係値も変わっていくと言いますか…。

実は先日、弊社の男性スタッフが数週間ほど育休を取得することになったとき、日程の調整をさせていただいたり、プロジェクトメンバーからの理解も必要になったのですが、お客様も「全然いいですよ」と快諾くださったということがありました。

私たちのスタンスが「この工数分しか動きません」であったら、受け入れていただけなかっただろうと思いますし、人間と人間という関係値でやらせていただいているのは、コンサルティング会社としては珍しい特徴かもしれませんね。

ワクフリは、お客様と共に「ありたい姿」を描き、その実現に向けて伴走するローカライズコンサルティングサービスを提供しています。変革にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください!

お問い合わせはこちら

関連資料:地方企業の悩む“古い組織”を変える 実践事例【2025年4月自社セミナー】

ダウンロードはこちら