厨房もホールも経営も変わった!老舗飲食店・日若屋が挑んだ“現場からのDX”と守るべきもの

有限会社日若屋

【業種】:飲食業

【従業員規模】:100名以下

【支援期間】:1年半(継続中)

事例のポイント

【背景】福岡・筑後で100年続く老舗飲食店「日若屋」。コロナ禍で売上減少や、スタッフの高齢化や属人化、人員不足に直面していました。

【改善ポイント】紙伝票で走り回る日々から、オーダリングシステムを導入、暗黙知の業務をマニュアル化、会議やLINEを通じて世代を超えた情報共有が定着しました。

【生まれた変化】最初は不安だったスタッフも「もう戻れない」と実感する変化が生まれ、現場から小さな改善が次々に広がりました。主体的に意見を出し合い、改善の文化が根づいています。

【これから】経営と現場が「地域のセカンドキッチン」という理念を共有し、人材育成や評価制度づくりへと挑戦を広げています。

出会いはDXイベントから

福岡県筑後市で100年にわたり、法事・宴会・仕出し・配達を通じて地域の食を支えてきた老舗飲食店「日若屋」。冠婚葬祭では家族で訪れる方が多く、近隣の学生の夕食や学校行事、企業や地域の集まりなどでも毎年利用されてきました。世代を超えて地域に愛されてきたこのお店を支えているのは、長く現場で活躍し、やりがいを持って働き続ける50〜70代のベテランスタッフたちです。一方で、若手採用は思うように進まず、業務は属人化し、情報共有も十分に行われていませんでした。

そんな中、日若屋の5代目代表取締役の盛田さんが2023年10月のDXPO福岡のイベントにてワクフリに相談されたことが、本プロジェクトの始まりでした。

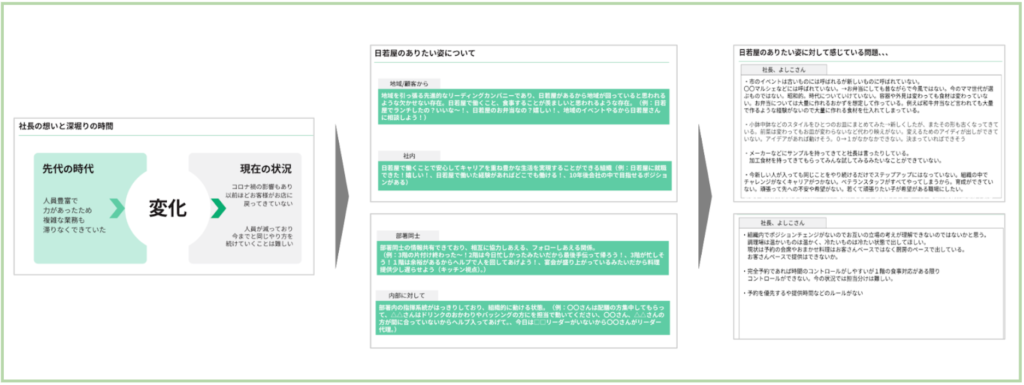

守るべきものから始めた対話

支援の第一歩は、「何を変えるか」ではなく「何を守るか」を見つけることでした。

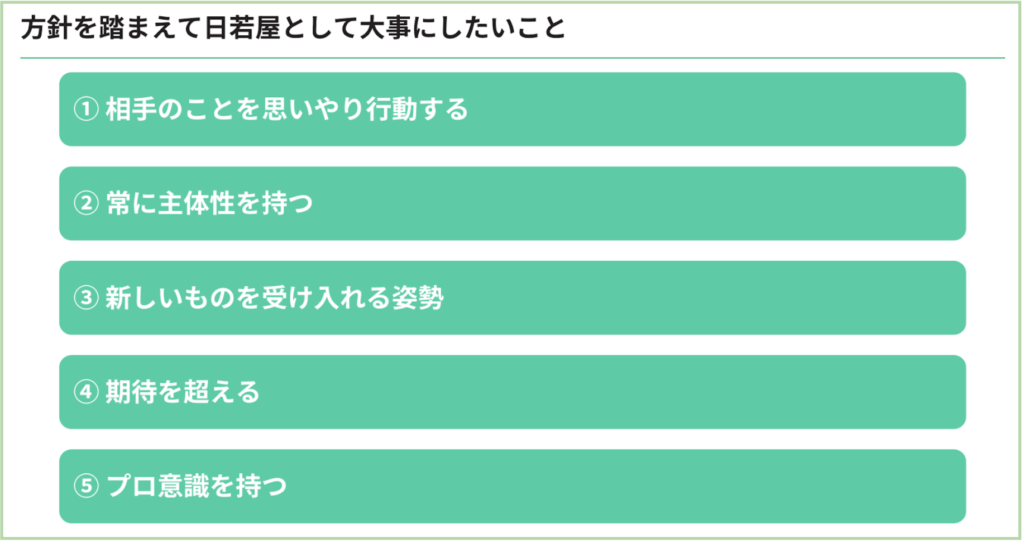

短期的な新規採用や効率化に走るのではなく、まずは日若屋として大切にしたい価値を言語化し、経営と現場の共通認識をつくることから始めました。

社長の盛田さん、そして小さい頃からお店で過ごしてきた先代の娘の佳子さん(盛田社長の奥様)と対話を重ねる中で導き出されたのは──

「地域のセカンドキッチンとして、特別な日も日常も100年先まで支え続けたい」 という想いでした。

この理念を軸に据え、ミッション・バリューの言語化を進め、組織としての方向性を明確化しました。

社員が会社の未来を「自分ごと」として捉えるために。

経営陣が想いを語った初めての全社会

明確になった想いを現場と共有するために実施したのが、日若屋初の全社員による対話型の全社会です。

盛田社長と佳子さんがこれまでとこれからの想いを語り、スタッフは小グループに分かれて意見交換。その後、経営陣に直接フィードバックを行いました。ここで交わされた率直な声と誠実な対話は、会社の未来を「自分ごと」として捉えるきっかけとなりました。

現在、全体会は半期毎に実施し、全員の意思疎通を計る場として根付いています。

全社会をきっかけに、広がった改善の連鎖

全社会による対話の場を経て、日若屋の現場では、これまで目の前の仕事に追われていたメンバーも、長期的な目線を持って「変わっていこう」という前向きな空気が芽生えました。その結果、大小さまざまな改善が連鎖的に生まれていきました。

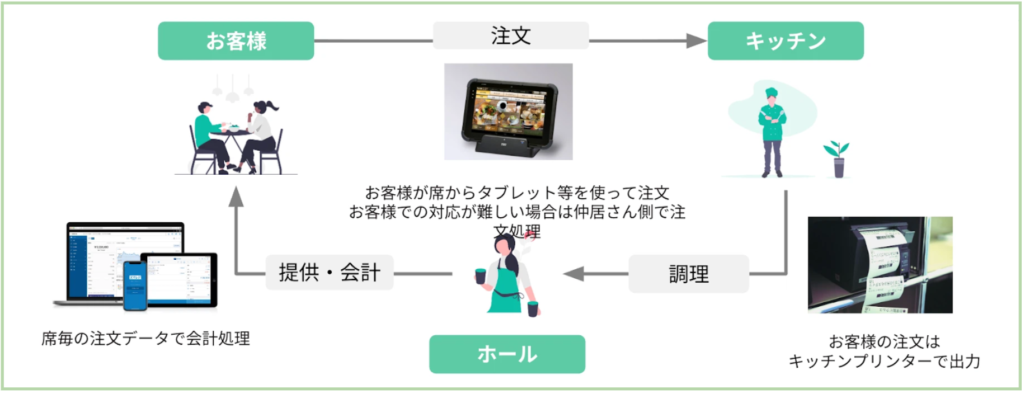

1.紙伝票を廃止し、オーダリングシステムを導入

これまでホールスタッフは、紙伝票を手に厨房の隅々まで走り回る必要がありました。長年に渡り当たり前のように「紙」を使い馴染みがありましたが、広い店内を行き来する負担は大きく、ピーク時には伝票の紛失や伝達ミスも発生。

改善策として導入したのは、テーブルから直接注文でき、厨房にリアルタイムで伝わるオーダリングシステムでした。

最初は「お客様や自分たちがうまく使っていけるだろうか」と不安の声もありましたが、導入から数週間でスタッフ・お客様双方に自然と受け入れられました。現在では「本当に入れて良かった」と言われるほど、日常業務に欠かせない存在となり、業務効率と接客品質の向上を同時に実現しています。

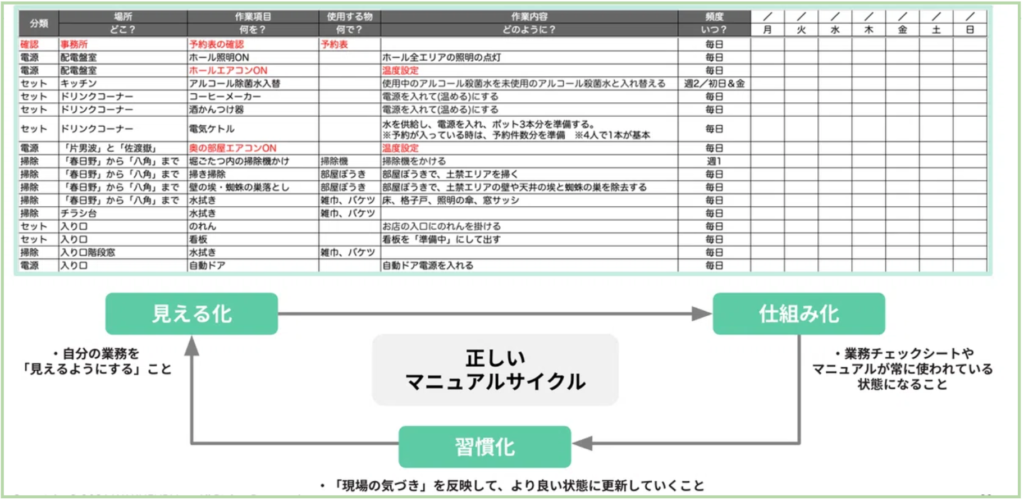

2.属人化していた業務の明文化

開店準備や予約対応、清掃など、日々の業務にはベテランスタッフだけが知る“暗黙のルール”が数多く存在していました。そのため、新人が仕事を覚えるのに時間がかかり、育成の負担が大きい状況でした。

そこで、実際の作業を観察しながらベテランスタッフに丁寧にヒアリングし、作業の背景や目的を整理。業務を棚卸しすることで、誰でも同じ品質で遂行できる「見える化されたルール」として体系化しました。さらに、マニュアルを現場で実際に試し、修正を重ねることで実践的な仕組みへと進化しました。これにより、特定の人に依存しない持続可能な体制が設計されました。

3.キッチンやホールの動線・実務の見直し

一方で、キッチンやホールでは、長年の慣習による非効率な動きが定着していました。忙しさの中で「なぜこうしているのか?」を振り返る余裕がなく、改善されないまま残っていたのです。

改善活動では、スタッフ一人ひとりが毎日何気なく行っていた業務を振り返り「もっと動きやすくするには?」と考え、意見を出しました。頻繁に使う調理器具や食器を取りやすい場所に移動したり、作業の優先順位や判断基準を統一したりといった工夫を実行。小さな改善の積み重ねで無駄な移動や混乱が減り、新人でも迷わずスムーズに動けるようになりました。結果として、現場全体のパフォーマンスが底上げされました。

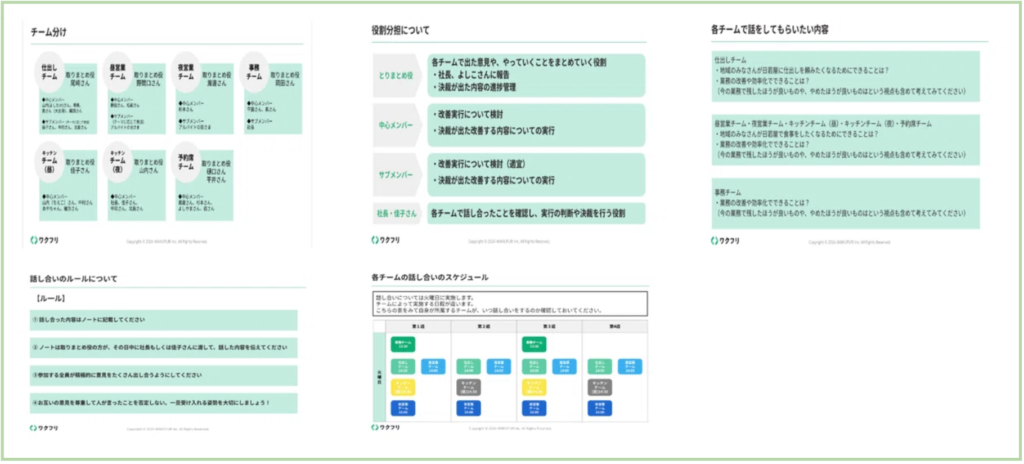

4.担当チームごとの会議体を設置

これまで現場では「困っても共有・解決する場がない」ために、小さな課題が経営陣に伝わらず放置され、一部のメンバーだけが対応できる業務が発生していました。そこで、ホール・キッチン・配達などの業務ごとにチームを編成し、定期的に改善ミーティングを実施。「何が課題か」「どう改善するか」を話し合い、経営陣と連携して解決する仕組みを整えました。こうした場を通じて小さな成功体験が積み重なり、「チームで課題を解決していく」という体験が現場に広がり、主体的に動く文化が少しずつ育っています。

5. 情報共有をLINEグループへ移行

これまで情報共有は、口頭や個々のやり取りに頼っており、伝達漏れや誤解が頻発していました。改善策として導入したのが、全員参加のLINEグループです。年間スケジュールや急な連絡も即座に共有でき、情報の透明性とスピードが飛躍的に向上しました。

当初はスマホ操作に不慣れなスタッフへのサポートが課題でした。そこで全体会議の時間を活用し、実際に画面を見せながら「友だち追加の方法」や「メッセージ送信の練習」を一緒に実施。操作に戸惑うスタッフには隣の仲間が寄り添ってサポートし、笑い声も交えながら和やかな雰囲気で進めました。こうした取り組みにより全員が安心してLINEを使えるようになり、世代を超えて情報を共有できる基盤が整いました。

改善の積み重ねが組織文化をつくる

これらの取り組みは、一つひとつは小さな変化に見えるかもしれません。しかし積み重ねることで、現場の空気は変わり、改善の風土が根づいていきました。日若屋の事例が示すのは、単なるシステム導入やマニュアル化ではなく、「経営と現場が一緒に考え、動く文化の醸成」こそが、持続可能な変革を支えるということです。

「組織づくり」の新たな段階 ― 人材育成と評価制度

現場改善が進み、日々の業務が安定してきたことで、次に浮かび上がったテーマは「人づくり」でした。単なる業務改善だけではなく、これからの組織をどのように育てていくかという問いに向き合う必要が出てきたのです。

1. 「求める人物像」と「期待値」の言語化

まず経営陣が中心となり、「日若屋らしい人材とはどんな人か」「役割ごとに求められる期待値」を言葉に落とし込みました。

「お客様に寄り添える」「仲間に気配りできる」といった価値観だけでなく、接客力や業務理解、改善提案力など、具体的な行動やスキルも整理しました。

この整理を進める中で、経営陣の掲げる期待値と、現場 スタッフ一人ひとりの実際のスキルの間にギャップがあることが明らかになりました。たとえば、柔軟な対応力や指導力、リーダーシップの発揮といった点で、理想と現状に差があることが見えてきたのです。

この気づきは、理想を押し付けるのではなく、現場に即した段階的な育成計画を考える出発点となりました。

2. 5段階評価制度の設計

次に、公平で透明性のある評価を目指し、5段階評価制度の設計に着手しました。

これまでは「頑張っている」「信頼できる」といったリーダーや経営陣の感覚的な判断に依存していましたが、業務遂行力やチーム貢献度、改善提案といった要素を含めた明確な基準を検討しています。

現在はまだ設計段階にあり、どの項目が実際に機能するか、現場に合っているかを試行しながら精度を高めている最中です。スタッフが自分の成長課題を把握できるようになることを目指し、徐々に制度を形にしていくプロセスを進めています。

3. 目標設定と1on1面談の試行

評価制度と並行して、スタッフ個々の目標設定と1on1面談の仕組みづくりにも取り組んでいます。1on1は盛田社長や佳子さんが直接担当し、それぞれのスタッフと個別に向き合う形で実施。経営層が一人ひとりの声を丁寧に受け止めることで、現場と経営の距離が近づき、組織全体としての信頼関係が深まっています。

現時点ではトライアル的に進めており、面談を通じて「どんな課題を聞き取れるか」「どのように次の行動につなげるか」といった検証を重ねている段階です。面談では業務上の悩みだけでなく、日々の小さな工夫や将来への希望なども話題となり、スタッフにとって安心して声を届けられる場になりつつあります。

こうした取り組みを通じて、将来的には「経営と現場の想いが自然につながる」仕組みを確立し、個々の成長と組織全体の力を両立させていくことを目指しています。

4. 経営と現場の認識ギャップに向き合う

これらの取り組みを進める中で、経営が想定する成長スピードと、スタッフ個々の実際のスキル習得には差があることが浮き彫りになりました。

例えば「半年で習得できる」と経営陣に考えられていたスキルが、現場では1年かけてようやく安定して身につく、といったケースです。

こうしたギャップを受け止めながら、個人面談や試行的な制度運用を通じて、経営と現場の歩調を合わせていくプロセスを大切にしています。

経営者と現場が向き合い、組織と人が共に成長する文化へ

まだ制度の構築途上ではありますが、設計や試行を通じて、

- 「求める人材像」と「期待値」が明確化されたこと

- 評価や目標設定の仕組みをつくるプロセス自体が、成長への意識を高めていること

- 1on1などを通じて、経営と現場が対話する機会が増えていること

制度が完成すること自体が目的ではありません。設計段階から一緒に考え続けることこそが、組織づくりの大切な一歩です。

そしてその背景には、「良い人が良い組織をつくり、その組織がお客様に愛される食文化を育んでいく」という日若屋の想いがあります。評価制度はその想いを形にする一つの手段であり、人と組織の成長を通じて地域に貢献していく姿勢を示すものでもあります。

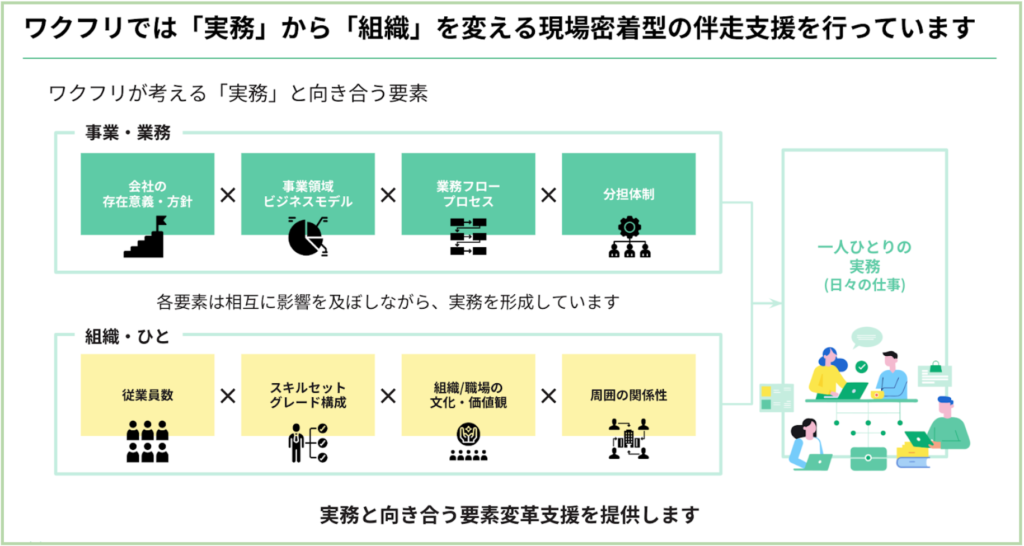

ローカライズコンサルティングが生み出す変革

ワクフリは、あらかじめ「正解」を提示したり、戦略を資料として渡すだけの存在ではありません。コンサルティングには、そういったイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、私たちは組織の一員として、経営者やスタッフの皆さまと同じ目線に立ち、共に考え、学び、前に進むことを大切にしています。

一緒に「ありたい姿」を描き、その実現に向けて伴走する。私たちのコンサルティングサービスは、単なる仕組みづくりではなく、組織の一員として寄り添いながら変化を形にしていくことを目指しています。

日若屋への支援でも、ワクフリのコンサルタント3名がチームを組み、

- デジタル化の推進

- 現場オペレーションの改善と仕組みづくり

- 経営と現場をつなぐミッション・評価制度の言語化

を役割分担しながら伴走しました。

ここで重要だったのは、単なるシステム導入や制度づくりではありません。日若屋が長年大切にしてきた「地域のセカンドキッチン」という役割や文化に寄り添いながら、実務の一つひとつを改善することから変革を積み重ねていったのです。

紙伝票をやめてオーダリングシステムを導入したこと、暗黙知を共有化して誰でも業務を引き継げるようにしたこと、会議やLINEで意見交換を始めたこと。これらは一見小さな取り組みに見えますが、積み重ねることで大きな変化を生み出しました。

ホールスタッフからは「もう紙には戻れないね」という声が自然に上がり、厨房ではベテランが新人に「ここはマニュアル通りで大丈夫だよ」と笑顔で教える姿が見られるようになりました。会議やLINEでは、「こうした方がやりやすい」「ここは困っている」といった声が以前よりも気軽に飛び交い、スタッフ同士が互いに意見を交換する光景が日常になりつつあります。

こうした積み重ねによって、現場に改善の文化が根づき、経営と現場の距離が確実に縮まっていきました。

ワクフリが掲げるローカライズコンサルティングとは、地域や現場の文化を尊重しながら、実務をよくすることを通じて変革の土壌をつくることです。

日若屋の事例が示すように、「安心して意見を出せる場ができる」「経営者と現場が誠実に向き合える」──その関係性の変化こそが、持続可能な変革の本質だと私たちは考えています。